Stuart Jeffries’ Grand Hotel Abyss war vor Erscheinen der Übersetzung ein schlechter Ruf vorausgeeilt: Wirklich nur eine reine Sammlung von Anekdoten ohne rechten Mehrwert? Im Nachhinein betrachtet vielleicht ein unbewusster Präventivschlag gegen Jeffries, der sich in seinem vielleicht nicht revolutionären, aber gut recherchierten Werk vor allem dafür interessiert, gerade die unangenehmen Wahrheiten und die vielen Ecken, Kanten und Intrigen der Frankfurter Schule herauszuarbeiten.

Wenn es sich bei dem 500 Seiten starken Band um eine Einführung in die Kritische Theorie handeln kann, dann insofern, als dass es der Autor schafft, den dicken mystischen Schleier herunterzureißen, in den sich ihre Anhänger bis heute hin und wieder einhüllen, und die Theorien so zu zeigen, wie sie waren: Als literarische und philosophische Praxis, als manchmal hilflose Schriftstellerei und als wohlgemeinten Versuch, die politische Kultur positiv zu beeinflussen. Mit anderen Worten: Jeffries zeigt, was in der Frankfurter Schule alles nicht funktioniert hat, und hebt sich allein damit schon angenehm von der überwältigenden Mehrheit der politischen Kultur der Aktualitäts-Beweiser ab (was die Rezensionen durchgängig nicht davon abhält, das Buch gegen jede Evidenz als großen Beweis der Aktualität der alten Frankfurter darzustellen – bis auf ein paar verunglückte Vorwort-Floskeln findet sich zum Glück nicht der geringste Versuch, die theoretischen Fragmente auf Aktuelles zu beziehen).

Jeffries beginnt mit einer nüchternen Einordnung der Frankfurter Theoretiker in ihr Herkunftsmilieu: Fast ausnahmslos kommen sie aus wohlhabenden Unternehmerfamilien, “komfortablen Welten” (28), ebenso kann kaum einer eine ereignisreiche Emanzipationserfahrung gegen die Eltern vorweisen. Einprägsam etwa die schonungslose Darstellung des jungen W. Benjamin, der, in völliger Abhängigkeit, scheinbar unfähig noch zum Kochen des eigenen Kaffees, Frau und Kind zurücklässt und mit einer anderen Frau durch Italien reist, ohne Geld und ständig auf der Suche nach etwas Wahrem, quasi als tragische Vorwegnahme der Beatniks.

Benjamin entging der Einberufung in den Weltkrieg, anders als Herbert Marcuse, der sich 1918 radikalisierte und in Berlin einem Soldatenrat anschloss. Jeffries arbeitet gut die politische Ahnungslosigkeit der Zeit heraus: Während der Rest des sich langsam formierenden Instituts für Sozialforschung sich ohnehin in größtmöglicher Distanz zum Geschehen bewegt tritt Marcuse der SPD bei – zu einer Zeit, als bereits ein linker Flügel von der Partei sich abspaltete: “Jahre später wurde er gefragt, warum er sich nicht wie seine marxistischen Genossen Georg Lukács und Karl Korsch der Kommunistischen Partei angeschlossen habe. »Ich weiß es einfach nicht«, sagte er in einem Interview aus dem Jahr 1972.” (xx)

Jeffries Buch ist reich an solchen Geschichten, die viel mehr bedeuten als bloße Anekdoten zu sein. Im besten kritischen Sinne vermittelt das Buch nicht nur reine Theorien, sondern auch die politischen und sozialen Umstände der Zeit. Jeffries scheut es dabei nicht, unnachgiebig an festgefahrenen Erzählungen zu rütteln. Er wendet sich etwa gegen die Verklärung Henryk Grossmanns, der heute sozusagen als Urbild des Dogmatikers gehandelt wird: “[Es ist] mehr als bedauerlich”, schreibt Jeffries, “dass Grossmanns Analyse belächelt wurde, weil sie angeblich den automatischen Zusammenbruch des Kapitalismus voraussagte. … Das ist ein besonderes ungerechter Vorwurf ausgerechnet gegen einen Denker der Frankfurter Schule, der im Unterschied zu seinen im Lehnstuhl philosophierenden Kollegen aktiv am sozialistischen Kampf mitgewirkt hatte” (113).

Besonders viel Aufmerksamkeit liegt auf der konflikhaften Zeit der Emigranten in den USA. Selbst mit dem mitgebrachten Vermögen war es keine Selbstverständlichkeit, dass jedem geholfen werden konnte. Der äußere Druck zur Konformität war hoch, Adorno wurde gar vom Dozenten wieder zum Studenten. Auch die Mitarbeit der Frankfurter in amerikanischen Geheimdiensten kommt ausführlich zur Sprache. Spannend auch vor allem Jeffries’ Rekonstruktion der Dissent-Debatte, die Erich Fromm und Herbert Marcuse später über einen Streit um den richtigen Weg sexueller Befreiung in der gleichnamigen Zeitschrift die Freundschaft kostete. Wiederum nicht ohne ausführliche Hinweise und O‑Töne darüber, wie kalt, bürgerlich und distanziert es im Hause Marcuse zugegangen sei: Osha Neumann, der Sohn von Marcuses zweiter Partnerin, berichtet von dessen Seitensprüngen und des familiären Krisenmanagements, das darin bestand, Schweigen über die Probleme auszubreiten: »Soweit er einen sexuellen, genitalen Trieb hatte, verbarg er ihn«, wird Neumann zitiert. “Neumann traute dem Ruf des Philosophen als einem Propheten sexueller Befreiung nicht so recht” (372).

Osha Neumann wurde schließlich Teil der Happening-Protestgruppe »Up Against the Wall Motherfuckers« mit einem Selbstverständnis einer “street gang with analysis” (373), während Marcuse großen Einfluss auf die Aktivistin Angela Davis hatte. Und noch eine erhellende Episode: Ein Treffen von Marcuse mit dem für Frankreich so prägenden Sartre verlief ergebnislos – Sartre hatte sich schlicht nicht im geringsten vorbereitet, und empfing Marcuse ahnungslos über dessen gesamte Arbeit (386).

1969 besetzten Studierende kurzzeitig das Frankfurter Institut und benannten es um in “Abteilung Spartakus” – benannt nach der Bewegung, die 50 Jahre zuvor von der SPD verraten worden war. Dass zur Räumung der Situation die Polizei hinzugezogen ward, sorgte für Verstimmung auch zwischen Adorno und Marcuse, der viel geradliniger mit den Initiativen sympathisierte – und bereits seinerseits schon längst wieder von Studierenden unter Druck gesetzt wurde.

Jeffries erzählt auch eine ausgewogene Geschichte über Jürgen Habermas und darüber, wie er dieser erste Generation der kritischen Theorie beerbt hat. Jedem, der auch heute noch an der romantischen Verklärung festhält, Adorno und Horkheimer wären Helden der Kritik gewesen, Habermas dagegen hätte schlicht aus Ahnungslosigkeit oder Bosheit den reinen Wein seiner Vorgänger verwässert, wird hoffentlich ein nuancierteres Narrativ eingeschenkt. Hoffnung erwächst auch daraus nicht unmittelbar:

“Gegenwärtig brauch jeder, der die Kritische Theorie wiederbeleben will, eine gehörige Portion Ironie. Zu den Verlierern im Kapitalismus gehören Millionen überarbeiteter, unterbezahlter Arbeiter, die publikumswirksam von der größten sozialistischen Revolution der Menschheitsgeschichte (in China) befreit wurden und an den Rand des Selbstmords getrieben werden, damit die drüben im Westen mit ihren iPads spielen können. Das Proletariat denkt gar nicht daran, den Kapitalismus zu begraben; im Gegenteil […]. Vielleicht gibt es in Lebensmittelläden in Lower Manhattan nach wie vor ein Überangebot an Thymos. In anderen Teilen der Welt wird er hingegen schmerzlich vermisst” (463).

Vielleicht kann eine materialistische Kritik der Gesellschaft sich heute nicht schlicht aus der beschädigten Tradition der Frankfurter Schule heraus entwickeln, sondern muss sie als eine bestimmte Phase oder Moment begreifen lernen, dessen Anfang und Ende bennenbar sind, nicht nur an Personen, sondern auch an Inhalten, Strukturen und Funktionen ihres politischen Denkens. Diese Frage geht über Jeffries’s Werk hinaus, aber er bereitet einen sehr guten Boden dafür, mit dieser Arbeit anzufangen, wo sie nicht schon längst im Gange ist.

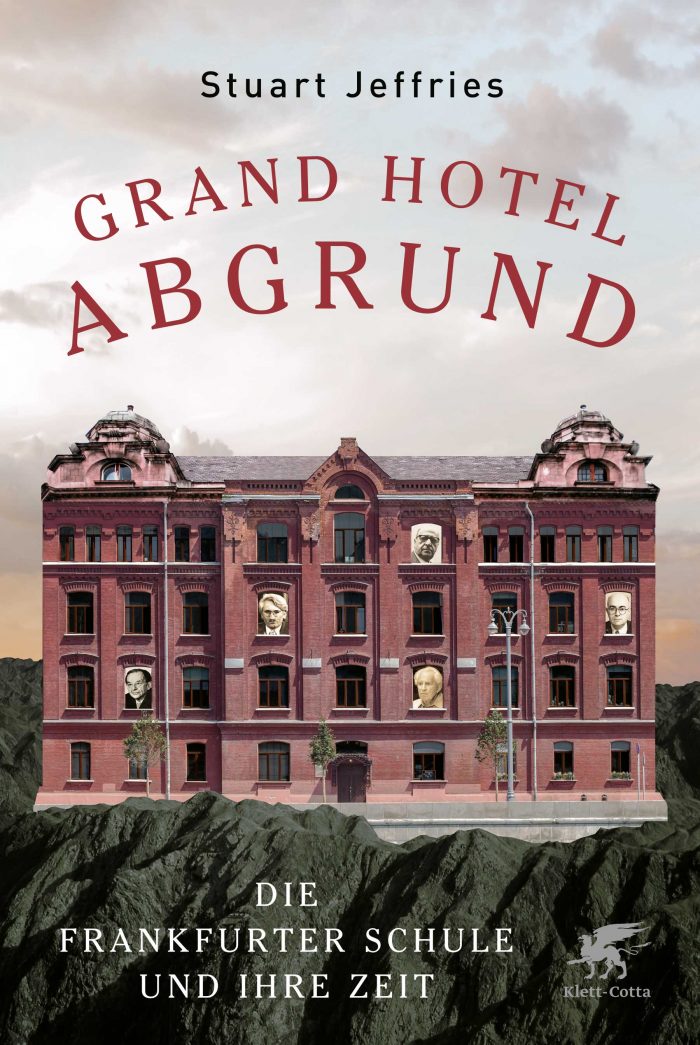

Stuart Jeffries | Grand Hotel Abgrund | 2019 | Klett-Cotta | 28€